業界マメ知識弔電を送るマナーとは?送り方や宛先・文面の書き方、例文をご紹介 2023.10.26

知人やご友人の訃報を受けたとき、何らかの事情によって葬儀に参列できない場合があります。そのようなときに、活用したいものが弔電です。しかし弔電を送る機会は、それほど頻繁にはないため「適切なマナーを守って送れる自信がない・・・

もっと詳しく見る

知人やご友人の訃報を受けたとき、何らかの事情によって葬儀に参列できない場合があります。そのようなときに、活用したいものが弔電です。しかし弔電を送る機会は、それほど頻繁にはないため「適切なマナーを守って送れる自信がない・・・

もっと詳しく見る

知人やご友人の訃報を受けたとき、何らかの事情によって葬儀に参列できない場合があります。そのようなときに、活用したいものが弔電です。しかし弔電を送る機会は、それほど頻繁にはないため「適切なマナーを守って送れる自信がない・・・

もっと詳しく見る

知人やご友人の訃報を受けたとき、何らかの事情によって葬儀に参列できない場合があります。そのようなときに、活用したいものが弔電です。しかし弔電を送る機会は、それほど頻繁にはないため「適切なマナーを守って送れる自信がない・・・

もっと詳しく見る

お通夜やお葬式に参列する際には、香典を包む必要があります。お通夜やお葬式に参列するタイミングは、ある日突然来るものです。そのため、香典を準備する時間がそれほど多くはないため、事前に相場を知っておくことが大切だといえます・・・

もっと詳しく見る

お通夜やお葬式に参列する際には、香典を包む必要があります。お通夜やお葬式に参列するタイミングは、ある日突然来るものです。そのため、香典を準備する時間がそれほど多くはないため、事前に相場を知っておくことが大切だといえます・・・

もっと詳しく見る

ご家族や身内に不幸があった際、まず葬儀の件について検討する必要があります。人がいつ亡くなるのかは誰にもわからないため、葬儀の日程が平日になることもあるでしょう。そのような場合、葬儀に参列するためには、会社や組織を休む・・・

もっと詳しく見る

ご家族や身内に不幸があった際、まず葬儀の件について検討する必要があります。人がいつ亡くなるのかは誰にもわからないため、葬儀の日程が平日になることもあるでしょう。そのような場合、葬儀に参列するためには、会社や組織を休む・・・

もっと詳しく見る

病気やケガは、誰にでも起こりうるものです。私たちの身近な人が病気やケガをして入院した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?相手に失礼な印象を与えないためには、適切なマナーを身につけておくことが大切です。そこで今・・・

もっと詳しく見る

病気やケガは、誰にでも起こりうるものです。私たちの身近な人が病気やケガをして入院した場合、どのように対応すればよいのでしょうか?相手に失礼な印象を与えないためには、適切なマナーを身につけておくことが大切です。そこで今・・・

もっと詳しく見る

「臨終」とは、死を迎える瞬間をさす言葉です。臨終が近づくと、人の表情には変化が生じるといわれています。また、表情以外にも兆候が見られ、心の状態も変わることがあるようです。ここでは、臨終が近い人に現れる表情や身体的兆候・・・

もっと詳しく見る

「臨終」とは、死を迎える瞬間をさす言葉です。臨終が近づくと、人の表情には変化が生じるといわれています。また、表情以外にも兆候が見られ、心の状態も変わることがあるようです。ここでは、臨終が近い人に現れる表情や身体的兆候・・・

もっと詳しく見る

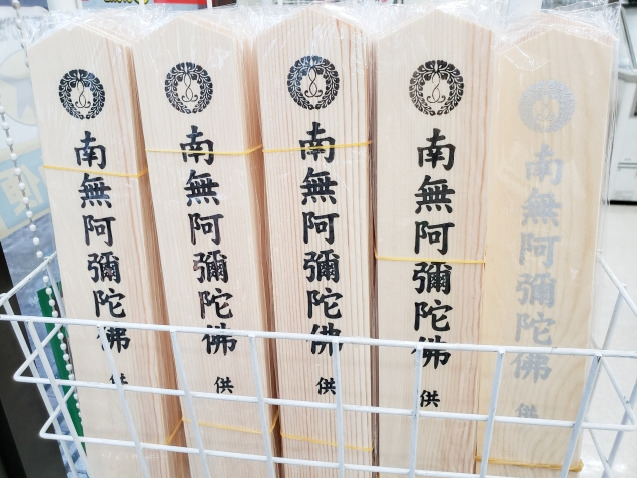

皆さまは、卒塔婆(そとうば)と呼ばれるものを見たことや、触れたことがありますか?卒塔婆とは、お墓の後ろに並べられたり、脇に建てられたりしている戒名などが書かれた木製の板のことです。近年は、肝試しやお化け屋敷の小道具な・・・

もっと詳しく見る

皆さまは、卒塔婆(そとうば)と呼ばれるものを見たことや、触れたことがありますか?卒塔婆とは、お墓の後ろに並べられたり、脇に建てられたりしている戒名などが書かれた木製の板のことです。近年は、肝試しやお化け屋敷の小道具な・・・

もっと詳しく見る

誰かのご不幸に際して、その気持ちを慮り、遺されたご家族の心によりそうために弔意を伝える必要があります。その際に、使われる手段がご不幸へのお悔みの挨拶です。しかし、ご不幸は急に訪れるものであるため、どのような言葉を送れ・・・

もっと詳しく見る

誰かのご不幸に際して、その気持ちを慮り、遺されたご家族の心によりそうために弔意を伝える必要があります。その際に、使われる手段がご不幸へのお悔みの挨拶です。しかし、ご不幸は急に訪れるものであるため、どのような言葉を送れ・・・

もっと詳しく見る

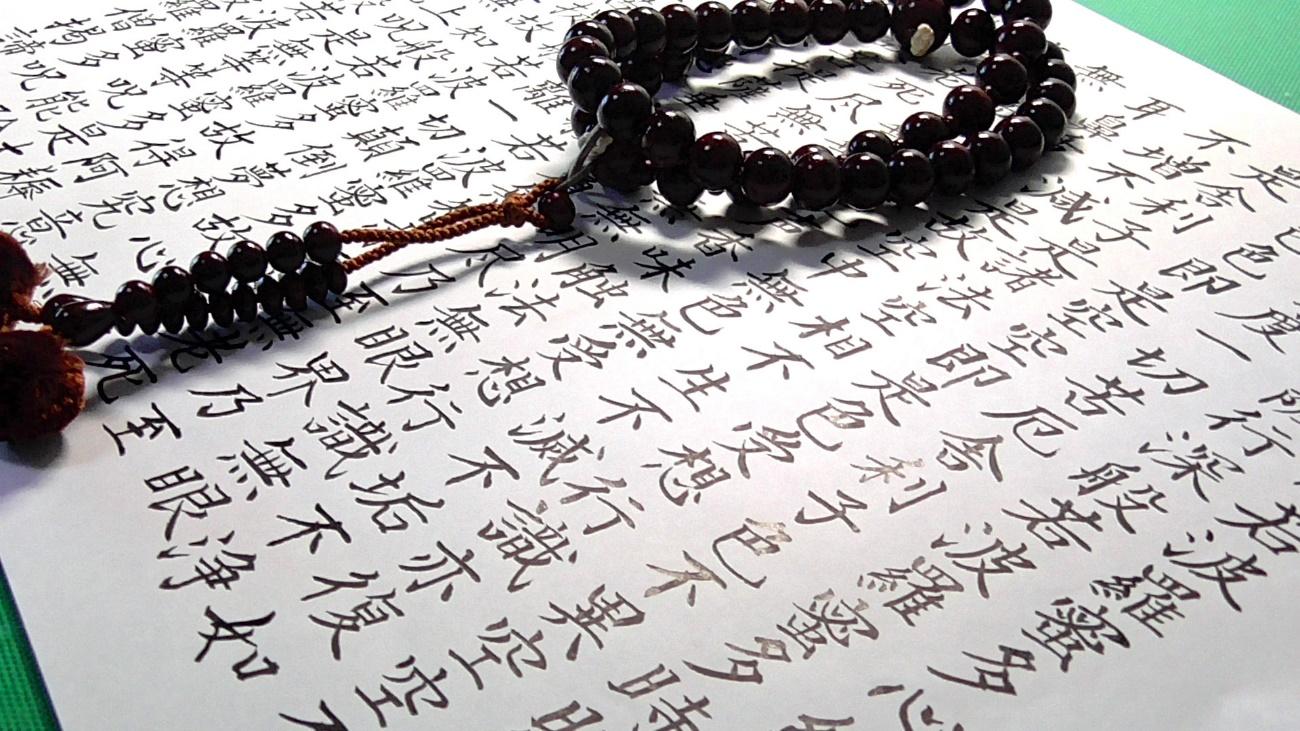

般若心経という言葉を聞いたことがあっても、どのような意味で、また何の目的で唱えられるものかをご存じない方は多いでしょう。般若心経はお経の1種であるため、葬儀や法要などでも唱えられます。ここでは、般若心経はどのようなも・・・

もっと詳しく見る

般若心経という言葉を聞いたことがあっても、どのような意味で、また何の目的で唱えられるものかをご存じない方は多いでしょう。般若心経はお経の1種であるため、葬儀や法要などでも唱えられます。ここでは、般若心経はどのようなも・・・

もっと詳しく見る

水子供養という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。しかし、具体的にどのような供養をさす言葉なのかを知らない方が多いことも事実でしょう。そこで今回は、水子供養がどのようなものなのか、水子の由来や供養の種類、内容、・・・

もっと詳しく見る

水子供養という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。しかし、具体的にどのような供養をさす言葉なのかを知らない方が多いことも事実でしょう。そこで今回は、水子供養がどのようなものなのか、水子の由来や供養の種類、内容、・・・

もっと詳しく見る

外国人によると「日本人はお布施にうるさい」そうです。実際に、お布施の金額や内容を巡って、トラブルになるケースも少なくありません。例えば、ある葬儀でご遺族が30万円のお布施を包んだところ、僧侶から「もっと金額を上げてく・・・

もっと詳しく見る

外国人によると「日本人はお布施にうるさい」そうです。実際に、お布施の金額や内容を巡って、トラブルになるケースも少なくありません。例えば、ある葬儀でご遺族が30万円のお布施を包んだところ、僧侶から「もっと金額を上げてく・・・

もっと詳しく見る